前回ブログでは耐震補強に関する概念がテーマでしたが、今回はその工事の詳細を。

限界耐力計算や諸条件によって作成された設計図を基に工事していきます。

1.基礎

新築工事のように生コン配合や鉄筋計算やアンカーボルト位置など細かな条件はありません。

古い住宅は石端建てが多いので、その石と石をコンクリートで繋いで一体化させるということが目的で、配合や鉄筋は一般的な施工レベルです。

ただ、基礎幅が200~250㎜と一般的な基礎の2倍ほどになります。基礎には新しく設ける柱や土台が乗ります。基礎と柱や土台は金物でガチガチに固定するというよりはただ乗っているだけという免震構造に近い考えで、地震等で柱や土台が多少揺れ動いても基礎上からずれ落ちないように基礎幅を大きくするという理由がひとつです。

写真は、既存柱(赤色)を浮かした状態でうまくジャッキアップをしながら新たなコンクリート基礎を打っている様子です。

2.柱/土台/梁/桁

基礎ができたら柱/土台/梁/桁の新設や既存の柱/土台/梁/桁との接合です。

下写真の場合、既存柱周辺を基準レベルより10㎜上げて、新しい土台に既存柱のホゾが30㎜程度入った状態で、最後に厚み20㎜の基礎パッキンを土台と基礎の間に横から差し込むという手法で行いました。

新築のように下から順番に組んでいくのとは違うので、仕口や継ぎ手を通常通りはできないが、なるべくしっかり強度を持たすべく条件によって毎回手法を考えます。

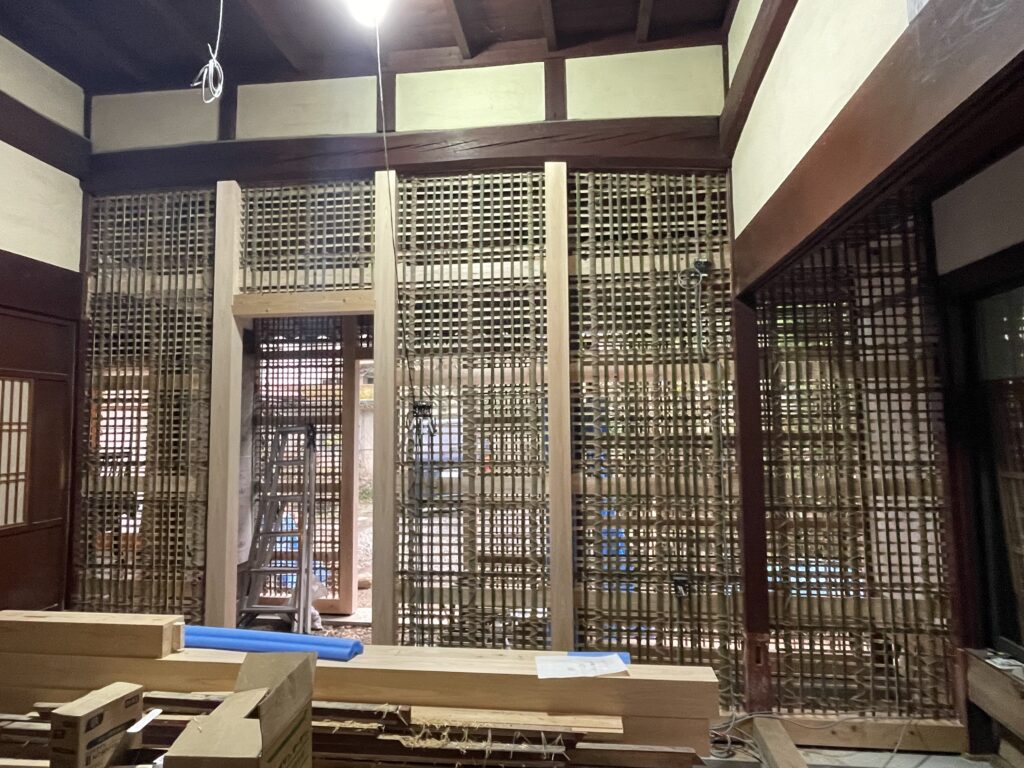

3.貫/竹小舞

次に貫(杉/90×15㎜)を柱間に貫通させて、エツリ竹(幅広の竹/24㎜程度)を縦横に編んで、小舞竹(細い竹/15㎜程度)も編んでいきます。上記の柱/土台に貫の貫通穴やエツリの差し込み穴を予め刻んでおきます。横向きの貫と縦向きのエツリは重なる位置関係になるのでその芯と土壁の塗り厚等のバランスも踏まえて墨出しするのがポイントのひとつです。

貫は最後に楔を思いっきり叩き込みます。

エツリと小舞は真竹を使います。シュロ縄で編みました。通常はこの後土壁を塗る左官職人さんが竹を編むことが一般なんですが、今回は私自身がただただやりたかったので竹編を担当しました。。。

この時点で電気配線や設備配管等も行っておきます。

4.土壁

竹が編めたら左官職人さんが土を塗っていきます。今回の邸宅で解体した壁の古土と新しい土とを混ぜて使用しました。土壁塗りではよくやる手法で、今回は2:5くらいの割合でした。

土壁は大きく分けても下塗り/中塗り/上塗りと3段階あって、それぞれ乾燥期間を設けます。今回は暖かい季節でしたので1ヵ月ほど乾燥させて次の塗りステップへと。

下塗り/中塗りでは藁すさを土と水と一緒に混ぜますが、中塗りはより細い藁を選別するなどの細かな技法が必要です。土の中にいる微生物たちが藁の成分であるセルロース/ヘミセルロース/リグニンを分解します。セルロースは繋ぎ材として残り、リグニンは土と結合して硬化させる接着剤のような役割を果たします。このような性質をもった塗り土が竹小舞と一体になってより粘りと強度を増し、柱/梁/貫/土台と一体になって地震や風圧に耐える耐力壁の役割を果たすことになります。

5.ハイブリッド

今回は土壁の伝統工法による耐震補強がメインでしたが、一部のエリアは荒壁パネル工法という木下地+パネル材によって補強工事をしました。強度実験で裏付けされている認定を受けた工法です。

上塗りは同じ漆喰で仕上げました。

伝統工法の方が強度の数値は上だが建物全体の強度バランスでは問題はなく、加えて工期を短縮できる点はメリットだなと今回の工事で感じました。

6.火打ち

また、壁面に加えて水平構面を強化するための火打ちを設ける補強工事も同時に。

水平構面というとわかりづらいですが、例えば段ボール箱を組み立てる途中、壁の4面だけがつながってもまだグラグラするけど、蓋か底のどちらかの面をガムテープやホッチキスでとめたら一気に強度増しますよね。力を加えてもグラつかない。それが水平構面の特徴です。

今回は、梁や桁の横架材同士に火打ち補強しました。

耐震診断/設計:一海建築設計事務所

施工:永谷工務店

コメント